Con fondo de música rock, embarrados hasta las tetas, sin registrar dónde quedó la ropa, con los brazos engarzados a cuellos y cinturas de personas que nunca habían visto, una generación festejó el encuentro de quienes no querían formar parte de un sistema que tampoco los admitía a menos que pudieran usarlos para la guerra, las elecciones o el consumismo.

Contra todo eso se juntaron casi medio millón, en lo que la revista Time llamó “el mayor acontecimiento pacífico de la historia”. Cientos de miles confluyeron hacia el canto de sirenas; dejaban sus autos en medio de la autopista y seguían a pie; derribaron la alambrada para entrar; saturaron los servicios y las líneas telefónicas; llevaron al gobernador a declarar la “zona de catástrofe” y a que el Estado arrojara alimentos desde helicópteros cuando se agotaron las previsiones para la décima parte de esa población a la que aun no se había bautizado nación Woodstock.

Sería candoroso creer que fueron a oír música. Lo que pasó arriba del escenario –salvo descomunales excepciones– fue menos importante que lo plasmado abajo, donde una común-unidad daba muestras de convivencia bajo el lema de tres días de paz, amor y música.

¿Hubiese sido posible presentir que se acercaban al final no sólo de la década sino de una experiencia inédita e irrepetible en pos de cambiar el mundo?

Tal vez no deba verse a Woodstock como el primer gran festival comercial sino como el último idealista, propio de una epopeya que se despedía sin saberlo, luego de hacer su aporte, para dejar paso a la violencia de los ‘70, mientras algunos asistentes colgaron un par de estandartes con la cara del Che Guevara.

Esa década “brillante y heroica –como la definiera Facundo Cabral– que cambió al mundo”, había tenido a luchadores como Malcolm X, a pacifistas como Martin Luther King, a cantores de protesta como Joan Baez y Bob Dylan, quien para 1969 se fue de su casa en Woodstock para no verse invadido por tantos hippies. Los Beatles estaban por separarse y John Lennon sostenía que el sueño ya se había terminado.

Lo mejor de esa vida pasaba ante los ojos en los estertores de la década.

Así como Muhammad Ali se opuso a alistarse a Vietnam porque no quería matar gente que no le había hecho nada malo, los músicos rompían sus libretas de enrolamiento sobre el escenario de Woodstock.

Lo mejor fue lo improvisado, lo inesperado: Richie Havens inventó ahí su Freedom, para llenar el bache de tiempo al que lo obligaba el hecho de que no hubiera otro artista sobrio. Joan Baez salió de madrugada fresca, descalza, embarazada, a referirse a su marido preso por activista y a cantar una canción a capella. Los Who terminaron con Pete Towshend dándole letra a Serú Girán (“¿Te acuerdas del tipo que rompía las guitarras cuando nadie tenía un miserable amplificador?”). Jimi Hendrix mezcló el himno norteamericano que ejecutaba solo con su guitarra blanca con el sonido de sobrevuelo de bombardeos, algo que los argentinos memoriosos registrarán como el gesto que habrá inspirado a Charly García para hacer su versión del Himno Nacional. Y lo más perdurable: la invención del cantito de la lluvia, cuando una ronda con latas y palitos marcó un ritmo y pidió al cielo “ooooh, oh oh oooh oh ooh, please, please” para pedir al cielo que parase.

Allí se concentraron cinco de los diez mejores episodios de la historia del rock junto a la quema de la guitarra que Hendrix ejecutó en el Monterey Pop Festival (1967); el recital de Los Beatles desde la azotea (1969); el concierto con 600.000 personas en el Central Park (1973); la gira de Amnesty (1988) o la reunión Dylan-Rolling Stones (Bs. As., 1998).

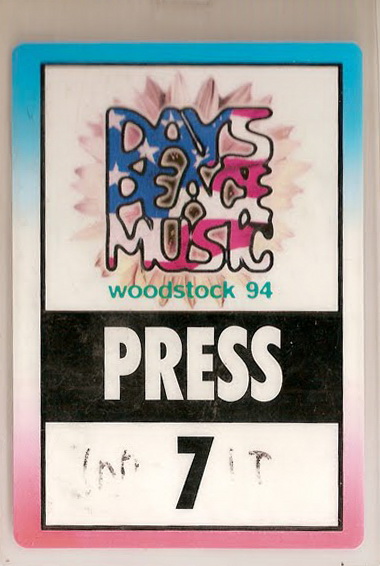

Argentina abrazó esta música como pocos países. Desde antes de que aquí naciera algo llamado rock, Miguel Grinberg participaba en EE.UU. de las primeras experiencias iluminadoras que le darían contenido. El poeta Hugo Mujica compartió el Woodstock original. Un grupo de periodistas fuimos al mayor aniversario en el ‘94 y Javier Calamaro asistió al del ‘99.

Haber estado en Woodstock pasó a ser un mito, como haber visto el debut de Maradona o haber metido las patas en la fuente el 17.

El contenido político de aquel encuentro fue resumido por el Indio Solari: “La generación de Woodstock provocó el único verdadero miedo en la administración imperial en décadas. Pues, como se le escapara a un funcionario de la Casa Blanca en el momento: ‘Es más fácil enviar tropas al extranjero que movilizar a la Guardia Nacional contra los hijos de los contribuyentes’. Woodstock es para mí un resumen de todos aquellos años que vivimos al taco. Hay todavía en esa visión un par de fantasmas que dicen ser mis mejores amigos”.

El espíritu de esa época está sintetizado en la canción que Joni Mitchell escribió al respecto:

“A la hora de llegar a Woodstock, teníamos la fuerza de medio millón. Todo era canto y celebración. Soñé que veía a los bombarderos portadores de metralla en el cielo transformándose en mariposas por encima de nuestra nación: somos polvo de estrellas, somos de oro, y tenemos que dirigirnos de regreso al jardín».

A finales de ese año, sus novios de Crosby, Stills, Nash and Young la interpretaron en Detroit, para el cierre.

Era el complemento perfecto a la canción de David Crosby, Almost Cut My Hair: “Casi me corté el pelo, pero no lo hice y me pregunto por qué. Siento que le debo, sí… a alguien”.

Aquella primera asistencia ni siquiera pudo ser canalizado como negocio por los organizadores que tardaron 11 años en levantar las deudas. Durante ese tiempo, los más ignotos Joe Cocker y el mexicano Carlos Santana –que cobraron el cachet más bajo– se hicieron famosos gracias al documental ganador de un Oscar, con Martin Scorsese como editor.

Hacia 1973, Santana tocó en la cancha de San Lorenzo. Cocker, en el Luna Park durante 1977. No serían los únicos.

En 1979 se festejó la primera década aniversario. En el Madison Square Garden. Era como pasar de los bosques de Palermo al Luna Park.

Pero en 1989, sin que nadie lo planeara ni convocase, decenas de miles peregrinaron hacia la granja de Max Yasgur, el emplazamiento original del concierto, donde había quedado una marca tan invisible como indeleble. ¿Qué los atraía?

Lo discutimos cinco años después, cuando uno de los primeros organizadores, Michael Lang, quien por entonces era representante de Cocker, consiguió auspiciantes para reeditar la fiesta. A cambio de un par de millones de dólares, Pepsi era la única autorizada a vender gaseosas en el predio de Saugerties, en el cruce de un par de carreteras.

Desde allí, hacia adentro, parecía regir otra ley, donde la Policía no se metía a cambio de que no hiciéramos lío afuera. Y otra vez la fiesta tuvo lugar.

Una experiencia personal

Yo que nunca consumí ni tabaco era abordado por compradores de drogas, tal vez confundidos por mi sombrero negro sobre largos rulos y la campera de cuero con flecos. Me alejé de la carpa de prensa donde Mario Pergolini se quedó a ver el festival por los monitores y con Norberto ‘Ruso’ Verea y el español ‘Mariscal’ Romero nos internamos entre el público, donde, por supuesto, nos perdimos. Ya nos había pasado la jornada previa cuando habíamos cruzado a New Jersey para ver a los Rolling Stones y festejamos a Mick Jagger cuando envió un saludo a Woodstock, lo que concitó un breve pero notorio silbido.

En este otro pueblo de New York, vi a toda la gente feliz; cruzabas miradas y cualquiera saludaba con un “Hi”; la palabra más escuchada fue excuse me, cuando te dejaban ocupar su lugar en la fila para comprar pizzas o gaseosas.

Si bien los periodistas (Alejandro Lingenti, de Télam; Mariano del Mazo, de Clarín; Javier Andrade –que ahí pegó para ir a trabajar a MTV–) no oímos el cantito de la lluvia, vimos repetirse los juegos en toboganes de barro que Dolores Cahen D’Anvers transmitió para Telefé (que había comprado los derechos).

Otra vez las mujeres perdían sus corpiños adrede, eran acompañadas en sus caminatas por jóvenes que aplaudían sin tocarlas o subidas a los hombros. El único detenido por intento de abuso sexual, James Power (46 años), fue detenido afuera del campo de 15 km2.

Había empezado a recorrerlo costeando el alambrado: hallé tarimas de veinte centímetros de alto con músicos que improvisaban; comunistas que intentaban llamar la atención con una proclama revolucionaria impresa en papel amarillento; organismos de derechos civiles (derechos humanos) y puestos de Greenpeace que denunciaban a Pepsi –algo que fue censurado por Woodstock Ventures– por el uso de botellas plásticas traídas de la India que se exportaban una vez usadas.

Me quedé en la carpa de Sam Missimer y Deborah C. Rubel, con Amanda Down, Michael Ward, Lee Scotti, Matt y otra gente dispuesta a acoger a todo desconocido. Despertamos con el rumor de lluvia y salimos cuando una voz nos sonó familiar: Country Joe McDonald convocaba otra vez contra la guerra con la misma marcha de hacía 25 años.

Otro histórico, John B. Sebastian, que cantó bajo la lluvia en el escenario sur, pasó al del norte para presentar a los míticos Crosby, Stills & Nash, que en lugar de Vietnam, señalaron a Ruanda y su genocidio tribal.

Joe Cocker se había entusiasmado al final de su presentación y gritó: “Nos vemos en 2019”. Santana invitó a escena a la viuda de Hendrix. En la carpa de prensa, Steven Tyler (Aerosmith) nos contó que había estado entre el público de 1969; Santana me respondió que no notaba diferencias entre la gente, que percibía el mismo espíritu; y Zucchero habló de Fito Páez, productor de su último disco.

Todo terminó sin conflicto. Bueno, salvo para los colegas que se cortaron solos en una combi para regresar rápido, pero quedaron atascados mientras que los argentinos que fueron en un bondi alquilado lograron el milagro de encontrarse y regresar sin olvidar a nadie.

Un par de días después de terminados los shows, cuando abordamos el avión, los diarios contaban que decenas de miles aun acampaban allí.

El último festejo

En 1998, el lugar original de Bethel recibió a 70.000 personas que sin grandes patrocinadores se reunieron a celebrar el cumpleaños con las actuaciones de Pete Towshend, Ziggy Marley, Lou Reed y la blonda Mitchell.

Para el 30º aniversario, los que vieron el filón del negocio quisieron reeditar lo del 25º, pero con las complicaciones de quienes interponen el negocio a cualquier ideal. Engañaron a los asistentes, no cumplieron con lo programado y, cuando las demoras lo hicieron evidente, muchos le prendieron fuego a lo que pudieron, reventaron cajeros automáticos hasta hacer volar sus dólares, aunque Michael Lang declaró que le pareció ver movimientos orquestados para el vandalismo.

Para festejar los 40 años no consiguió auspiciantes. Para el 50º, los que consiguió se bajaron. La expectativa generada fue acompañada por ediciones de libros y un lanzamiento de 40 discos con todas las grabaciones del original.

Hace cinco meses, Santana tocó otra vez Soul Sacrifice con las imágenes del ’69 como telón de fondo en pantalla gigante . Fue a las cadenas CNN y CBS a hablar de los 50 años con una remera conmemorativa, pero a pesar de la expectativa y acompañamiento de prensa y público, Lang debió resignarse a cancelarlo.

Su ex patrocinado, Cocker, había muerto sin “vernos en 2019”. Tampoco Richie Havens, aunque él nunca olvidó sus orígenes y siempre se daba una vuelta por el lugar original, donde la organización sin fines de lucro Bethel Woods Center for the Arts organiza conciertos y administra un museo para conmemorar la leyenda.

Por allí, el poeta beat Allen Ginsberg había ido para participar del contra festejo de 1994, cuando se inauguró un monolito conmemorativo. Muchos músicos se dan una vuelta a saludar y tocar. En ese bucólico espacio, al cierre de esta nota, Arlo Guthrie subía a cantar Coming Into Los Angeles, como si medio siglo no hubiera erosionado lo que sostiene aquel espíritu. Y, por supuesto lo hizo con el pelo blanco, pero largo.

No hay comentarios:

Publicar un comentario