El viernes 30 de agosto, FEDUBA —el sindicato de docentes de la UBA— nos entregó un reconocimiento al Indio y a mí, por la trayectoria de ambos y por el libro que escribimos en común, Recuerdos que mienten un poco. El texto que sigue es una versión más prolija de lo que quise expresar entonces, en el escenario que nos prestó la Facultad de Filosofía y Letras ubicada en Puán al 400.

Uno de mis libros favoritos en materia de estudios culturales fue escrito por Greil Marcus y se llama Rastros de carmín. Es un ensayo donde Marcus argumenta que ciertos movimientos de la vanguardia de comienzos de siglo pasado, como el dadaísmo y el situacionismo, fueron antecedentes del punk. Alguna cabeza parlante de esas que opinan compulsivamente por las redes y están enfermas de literalidad diría que es un disparate, desde que gente como Sid Vicious no oyó hablar nunca de Marcel Duchamp. Pero ninguna explosión es consciente de estar explotando. Si algo hay que concederle a Marcus es el valor de postular que, en materia de movimientos culturales, no hay combustiones espontáneas. Por brutalista que parezca, por negador de todo lo que lo antecedió, ningún movimiento cultural carece de una historia secreta.

«Cada nueva manifestación cultural reescribe el pasado —dice Marcus—, toma a viejos malditos y los convierte en héroes nuevos… Los actores del presente hurgan el pasado en busca de antecesores, porque el linaje es legitimidad y la novedad es duda».

Si nunca leyeron el libro, corran a buscarlo. Es inspirador, en tanto plantea hipótesis que nunca se nos habrían ocurrido y encuentra ligazones entre fenómenos que no parecían ligados por nada. Así que bájanselo de algún sitio, ya que la edición es española y en este momento debe estar tan cara como un kilo de yerba Playadito.

Desde que empecé a trabajar con el Indio en su (auto)biografía, Recuerdos que mienten un poco, no pasó un mes sin que me viniese a la mente el subtítulo del libro de Marcus: Una historia secreta del siglo XX. No porque los libros tuviesen intenciones semejantes —pertenecen a géneros disímiles: una biografía fija hechos que pretende indiscutibles, mientras que un ensayo debería subvertirlos—, sino porque, a medida que el Indio desovillaba las anécdotas que hasta entonces había mantenido ocultas, yo adquiría la sensación de que nuestro libro iba a terminar constituyendo —de modo involuntario, insisto— una historia secreta de los últimos 70 años de la Argentina. Cifra que, desde que Macri la utilizó para ponerle fecha al origen presunto de todos los males nacionales, liga la edad de Solari con el inicio del peronismo.

El Indio forma parte de lo que podríamos llamar la generación de los ’70; y se guisó en la matriz cultural de una ciudad universitaria y por eso plural y creativa como La Plata. (En la que también, vale señalarlo, hicieron sus primeras armas por aquellos mismos años Néstor y Cristina Kirchner.) Pero, quizás porque era hijo de padres añosos que se lo permitieron todo y porque tenía un hermano diez años mayor que ya había actuado ante sus ojos dos sendas del deber ser de la época—la militancia política formal en la UES, y más tarde la carrera militar—, prefirió el camino de la experimentación. (O si prefieren, para ponerlo en los términos que se usan en la calle, de la picardía.)

Las historias de la Argentina contemporánea suelen hacer foco en la militancia revolucionaria de los jóvenes de los ´70. Pero el derrotero de Solari y del grupo de delirantes que orbitaban a su alrededor señalaba un camino paralelo, y por ende articulaba una historia secreta de su tiempo. Una historia también llena de víctimas jóvenes, que en este caso fueron pasto de las adicciones y la locura; pero que, precisamente por haberse sustraido a las corrientes del mainstreamjuvenil de entonces —que empujaban hacia la militancia política formal—, nos permite entrever que la represión no estaba dirigida de modo exclusivo a los jóvenes con afinidad partidaria o movimientista. En todo caso, el brazo militar era la expresión más salvaje de una estructura de poder. Pero esa misma estructura tenía claro que no sólo era enemiga de los jóvenes militantes: su deseo de muerte apuntaba, más bien, a todos los jóvenes en general — o para ser más preciso, a todos lxs jóvenes que estuviesen dispuestos a ser jóvenes.

No olvidemos que, hasta entonces, la juventud no había existido como tal. Según la Historia atestigua, la especie pasaba de la escuela al taller o la fábrica, a la guerra, a la responsabilidad familiar. Recién en el mundo de posguerra los baby boomers —aquellos que nacimos entre 1946 y 1964— pisamos el freno y nos negamos a entrar automáticamente en aquel túnel para el que hasta entonces no existía alternativa. El recambio acrítico que había sido la norma, ese recoger la antorcha que nos pasaban nuestros padres para prolongar la misma carrera, voló en mil pedazos. Y todo fue puesto en cuestión: el significado del trabajo, el valor del dinero y de la patria como máquina de guerra, la estética clásica y tantas otras cosas que parecían basales. «Pasar de un trabajo que no te gusta a mirar una pantalla en la que otros viven más intensamente que vos… Eso, en los términos más generales, es la vida en los Estados Unidos», escribió el ensayista y novelista Michael Ventura, tal como Marcus lo cita.

La estructura del poder económico y político respondió con virulencia, porque tiene tolerancia cero con todo cambio que no sea cosmético. (Su esencia es gatopardista. Por eso es posible que los sectores más reaccionarios de sociedades como la nuestra se presenten como adalides del cambio sin ponerse colorados.) Hoy no es posible leer ciertos acontecimientos desde la ingenuidad con que fueron recibidos en su momento. Pelis como Érase una vez en Hollywood, de Quentin Tarantino, y series como Mindhunter, regresan a la obsesión de nuestra cultura con Charles Manson como momento pivotal: parafraseando al J. G. Ballard más vanguardista, autor de textos como El asesinato de John Fitzgerald Kennedy considerado como una carrera de autos barranca abajo y Por qué quiero cogerme a Ronald Reagan, lo que ocurrió el 9 de agosto de 1969 en Los Ángeles debería ser titulado El asesinato de Sharon Tate considerado como un golpe contrarrevolucionario. Nadie sabrá nunca qué pasaba dentro de la cabeza de aquel ex convicto diminuto, que le entraba a cualquier cuento que le permitiese venderse como alguien más importante de lo que tenía derecho a ser. Lo cierto es que los crímenes perpetrados por sus discípulos fueron narrados oficialmente de modo que pusiese fin a las aspiraciones de la Era de Acuario: a partir de entonces los hippiesdejaron de ser pacifistas antisistema para convertirse en drogadictos peligrosos, capaces de apuñalar a una embarazada.

Tampoco hay que olvidar la confesión de uno de los funcionarios de Richard Nixon, John Ehrlichman, que fue efectuada en 1996 y salió a la luz recién en 2016. Ehrlichman confesó que la Guerra Contra las Drogas lanzada en 1969 —el mismo año del asesinato de Tate—, a la que por lo demás no se le ha puesto fin desde entonces, fue en realidad una operación de inteligencia. Ehrlichman dijo que Nixon era consciente de quiénes representaban la oposición más feroz a su administración: la izquierda antibelicista y la minoría negra. «Haciendo que el público asociase a los hippies con la marihuana y a los negros con la heroína y criminalizando ambas sustancias, podíamos emprenderla contra ambas comunidades», le dijo Ehrlichman al periodista Dan Baum. «Eso nos habilitaba a arrestar a sus líderes, meternos en sus casas, disolver sus reuniones y vilipendiarlos noche tras noche en las noticias. ¿Sabíamos que estábamos mintiendo respecto de las drogas? Por supuesto que sí».

A eso se refiere el Indio cuando dice que los ’60 fueron «tres putos años, nomás», lo que va del ’67 al ’69: el tiempo que le llevó al poder encontrar la manera de aplastar el intento de una generación de producir un cambio real, copernicano, respecto de los valores de la sociedad.

Nosotros también recibimos pruebas abundantes de que la estructura del poder actuaba como Saturno, aquel dios mitológico que devoraba a sus hijos para no ser derrocado. Porque aún cuando diezmaron a la generación de Solari, los Kirchner y tantos otros, la guerra contra los jóvenes no cesó. Cambiaron las excusas, nomás. La justificación de la violencia contra los jóvenes mudó de envase, gatopardistamente: se los odió porque eran pobres y chorros potenciales, se las odió porque eran jóvenes y pedían a gritos que se las agrediese sexualmente, se lxs odió porque militaban en política y se parecían —esto no es invento mío, lo dijo una periodista popular aunque en decadencia— a las Juventudes Hitlerianas. Lo que no cambió fue el odio hacia los jóvenes, o hacia todos aquellos que nos rehusásemos a perder la juventud mental.

Los que éramos adolescentes durante la dictadura fuimos obligados a parecer viejos para sobrevivir, a sacrificar la diversidad propia de la juventud: vestirnos todos iguales, como chetitos, nos hacía sentir a salvo. Mi generación fue aquella a la que los poderosos apelaron para que peleásemos por ellos en Malvinas. La repentina inconveniencia de la música en inglés tuvo el efecto colateral de abrir las puertas a los rockeros que hasta entonces no tenían llegada a las radios ni a la TV; y entonces comenzó una primavera para los jóvenes que duró un suspiro, hasta los primeros meses del gobierno democrático. A partir de ese momento, toda crítica al gobierno de Alfonsín, por tibia que fuese, era tildada de desestabilizadora. A mí me echaron de Canal 7 por haber preguntado en la revista Humor por qué el gobierno no transmitía por TV los alegatos del juicio a las Juntas. Y cuando hubo una asonada militar y acudimos a la Plaza en defensa de la democracia —la inmensa mayoría éramos jóvenes—, Alfonsín dijo que la casa estaba en orden y nos mandó a cucha. Y lxs jóvenes volvimos al desierto.

En este contexto, una banda delirante que venía de La Plata empezó a brillar de modo cada vez más incómodo. La encabezaba un tipo que era más grande que los músicos del momento; que había sobrevivido a la dictadura exiliándose en las circunvalaciones más remotas de su propia mente; y que se asumía moldeado por experiencias políticas de otro cuño, desde que la juventud de los Estados Unidos creó sus propias organizaciones en vez de meterse en los partidos tradicionales. Sus conciertos daban pie a eventos que estaban más cerca del happening contracultural que del show rockero; su música era energética y las letras entre divertidas y surrealistas. Su opción por la autogestión —que al principio había sido mandatoria, desde que nadie les daba bola, y después persistió para proteger un kiosko que ya habían puesto en marcha a pulmón— los singularizaba como rebeldes en un contexto donde los artistas se desvivían por firmar contratos con una multinacional; su resistencia a aparecer en los medios también contrastaba con la desesperación general por mostrarse en pantallas y radios (una decisión fundada en el placer —no dejarse manosear por los del Moro del momento— aparecía como el negativo perfecto de los artistas dispuestos a hacer cualquier cosa que el medio demandase); y esa módica rebeldía, tan ideológica como funcional, les confería un filo que les permitió adquirir pátina de banda cool.

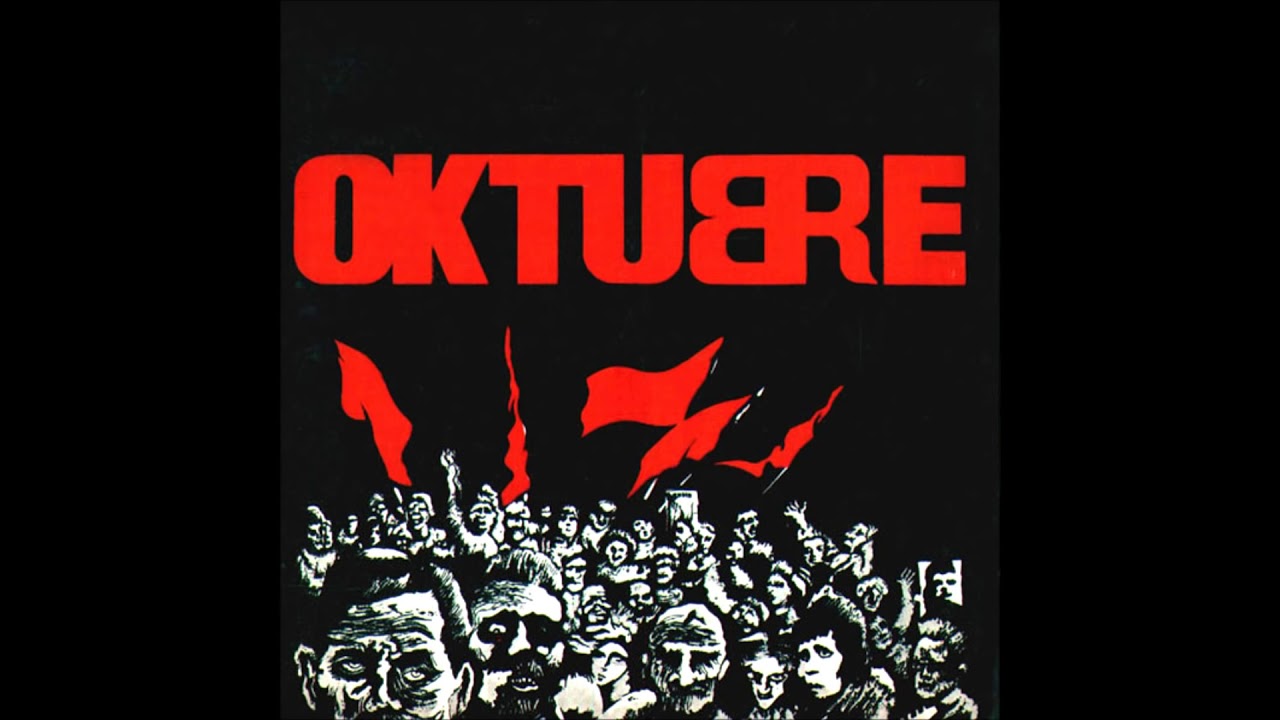

Pero en el contexto de la equívoca «Primavera Alfonsinista», donde la norma eran las bandas vasodilatadoras —de Viuda e Hijas hasta Los Abuelos de la Nada y Virus—, Los Redondos no desentonaban. Podrían haberse conformado con ser la versión ilustrada de Los Twist; o una banda pachanguera, precursora de Los Auténticos Decadentes. Pero el Indio, que había empezado todo aquello como una joda entre amigos que no paraba de reinventarse, intuyó que había accedido a una plataforma que podía servir para canalizar otras, mejores inquietudes. Y por eso, en vez de lanzar Gulp II en 1986 y replicar el éxito de La gran bestia pop con La gran bestia reggae, concibió un disco que no podía ser más provocador y se llamaba Oktubre, en doble referencia a eventos históricos que por entonces estaban mal vistos y carecían de todo prestigio. En plena desmovilización política alentada por el alfonsinismo, cuando ya se había lanzado el Plan Austral —una seudo moneda que pretendía evitar la hiperinflación— y Alfonsín había borrado con el codo del Punto Final lo que había escrito con las Juntas, Los Redondos rescataban la revolución bolchevique y el mes fundacional del peronismo y ponían en la tapa, Rocambole mediante, una movilización obrera y una catedral en llamas. Había tres canciones en las que se hablaba de bombas.

Mucha gente considera que Oktubre es su mejor disco. Yo no estoy de acuerdo, pero entiendo que sea el más relevante porque es la obra con la cual la banda planteó dónde quería pararse y a qué aspiraba, aquella que lo cambió todo. A partir de entonces, Los Redondos dejaron de ser tan sólo una banda para reperfilarse —je— en la dirección del fenómeno socio-político-cultural que terminarían por detonar. Por aquel entonces el punk ya había languidecido en el Hemisferio Norte; acá existían todavía bandas que se definían de ese modo y practicaban la ferocidad musical que caracterizaba al género, pero en la Argentina el punk como modo de vida nunca superó los confines del arenero donde juegan las minorías. Yo sé que es riesgoso comparar fenómenos que se verifican en lugares distintos y en circunstancias diversas, pero —aunque más no sea para honrar la osadía de Greil Marcus— voy a aventurarme a decir que Los Redondos fueron lo más parecido al punk que vivimos acá.

No sólo por su ética amateur, que de todos modos no era poca cosa. Hay algo del approach de Los Redondos a la música que podría asimilarse al espíritu del punk: el deseo de expresarse por encima del virtuosismo (en aquella época se hablaba del principio D.I.Y, por do it yourself, hágalo usted mismo), la autogestión al margen de las corporaciones (aunque gran parte del movimiento terminó fichando para las grandes discográficas) y la conciencia de que cada concierto era la puesta en escena de un cabaret político donde hasta una escupida tenía sentido como gesto. Pero lo más punk del fenómeno Redondos no pasaba tanto por el desempeño estricto de la banda sino por el efecto que producía en aquellos que la seguían a todas partes.

Para empezar, Los Redondos se conducían de un modo que, nuevamente en contraste con las bandas difundidas y bancadas por las corporaciones, era más bien esotérico. Para descubrir cuándo iban a volver a tocar y dónde, tenías que esmerarte; en el mejor de los casos habría un avisito mínimo en algún suplemento, pero lo más seguro era no perder el contacto con la comunidad que se había creado ad hoc, los miles de grupetes que se habían bautizado a sí mismos como una extensión del grupo — o sea, los redonditos. (Marcus rescata las palabras de uno de los difusores del punk en Los Ángeles: «La escena original dependía de gente que se aventuraba y creaba sentidos a partir de oscuros fragmentos de información».) Además, asistir a un concierto significaba una experiencia totalmente distinta a la de los shows de las otras bandas. En cualquier otro concierto, uno atendía respetuosamente y aplaudía cuando correspondía. Ir a ver a Los Redondos suponía, en cambio, poner el cuerpo: disponerse a ser empujado y empujar, a ser bañado por líquidos o licores, a participar del delirio abajo o incluso arriba de la escena — en suma, a correr riesgos, en un tiempo donde el mainstream le daba la espalda a todo lo que recordase el peligro de la dictadura.

Lo definitorio era la forma en que el show hacía sentir a sus participantes. Para describirlo, nada mejor que apelar a un textual de Joe Strummer, cantante y guitarrista de The Clash. Cuando sus amigos le preguntaron por qué había formado una banda, Strummer dijo: «Ayer yo pensaba que era una mierda, una mugre. Entonces vi a los Sex Pistols y me convertí en un rey».

Puede que no sea adecuado describir a Los Redondos como una banda punk, pero ese era el efecto que tenían en la gente que iba a escucharlos. Tan pronto como dejaron de ser la novedad que consumía un público selecto y empezaron a seguirlos los pibes desangelados de la periferia, Los Redondos fidelizaron a una juventud —masiva, por cierto— que no encontraba cobijo en ningún otro lado. Aquellos a quienes la desmovilización política del alfonsinismo había dejado huérfanos de norte, sumados a las legiones que el menemismo iría expulsando del sistema convirtiéndolas en indeseables —recordemos que la obsesión por la inseguridad y la transformación de los pibes desocupados en amenazas se inició entonces—, peregrinaron en números crecientes donde fuera que Los Redondos decidiesen tocar. En su vida diaria, esos pibes y pibas eran ninguneados, sospechados, despreciados, perseguidos, humillados. El único lugar donde se sentían acogidos, donde se les reconocía que tenían tanto derecho a ser felices como un egresado del Cardenal Newman y del que se iban sintiéndose reyes y reinas, era aquel donde ocurriese un concierto de Los Redondos.

Fue en los ’90 que se convirtieron en un fenómeno que excede lo artístico, y que se prolongaría y multiplicaría en este siglo durante la travesía del Indio solista. Por eso resulta difícil seguir su desarrollo a través de las páginas culturales de los medios. El Indio bromea que es más fácil ubicar las huellas de la banda en las páginas policiales o de interés general, que sólo potenciaron el equívoco que suele adherirse a los fenómenos que desafían las herramientas tradicionales de comprensión y producen mareos en la Academia. En la Inglaterra de los ’70, los Sex Pistols fueron denunciados en el Parlamento como una amenaza al estilo británico de vida, condenados por los socialistas como fascistas y por los fascistas como comunistas. En la Argentina de los ’90 en adelante, Los Redondos y Solari fueron denunciados como plaga social, nihilistas, responsables de un culto pagano, pornógrafos, vándalos, comerciantes disfrazados de anarquistas, delincuentes anticapitalistas, conservadores y avantgardistas. No eran nada de eso, al menos no exactamente, pero al mismo tiempo no cabe duda de que algo debían estar haciendo bien. Marcus recuerda disfrutar de los Sex Pistols aunque más no fuese porque hacían subir la presión de cierta gente. Cuando uno repara en la clase de gente a quien Los Redondos entonces y Solari ahora siguen poniendo nerviosa, podrá no saber a ciencia cierta qué etiqueta corresponde pegar a su obra pero aún así entiende que algo en ella debe valer bien la pena.

¿Era este un efecto buscado por la banda? Creo que no. Pero, al mismo tiempo, asumo que en una sociedad que procuraba sistemáticamente la sumisión de los jóvenes, la firme adhesión de estos artistas al principio del placer —eso de hacer lo que deseo hacer y nada más, siempre y cuando no perjudique involuntariamente a nadie— no podía sino propagarse por el tejido social como un virus de esos que en los cómics te convierten en superhéroe.

He dicho más de una vez, sólo a medias en joda, que Los Redondos araron el terreno donde germinó más tarde el kirchnerismo. No insistiré en la hipótesis, para no ser injusto ni con los artistas ni con el movimiento político. Pero de todos modos creo que Los Redondos reunieron a una juventud que estaba cayéndose del mapa, la dotaron de un sentido de pertenencia, le regalaron rituales que la identificaban como parte de una comunidad y le ofrecieron banderas que establecían un código ético-político propio: las frases que lxs pibxs usan para entenderse y trazar una línea de arena desde entonces — lo que va de la invocación a no dejar que nos secuestren el estado de ánimo que cerraba Oktubre al si no hay amor, que no haya nada del Indio solista.

Tan pronto la política volvió a pensar en lxs jóvenes como protagonistas, no sólo los encontró dispuestos: los halló preparados para militar y a la vez cuidarse entre ellos, después de oír durante años la pedagogía que el Indio impartía desde los escenarios. Los Redondos fueron un puente que permitió a más de una generación de argentinos seguir siendo joven sin perder la ternura. Lejos de bestializarse como pretendía la otra pedagogía, aquella que baja desde las alturas del poder —que los quiere bestias porque los animales sólo se dividen en dos categorías: los sumisos y por ende domesticables o comestibles y los salvajes, a los que se reprime y/o encarcela—, los jóvenes se aproximaron a la política como un ámbito natural, donde se amasa una noción con la cual se habían familiarizado escuchando la música y asistiendo a los conciertos de Los Redondos: el bien común. La adscripción partidaria era lo de menos, siempre y cuando se mantuviese dentro del arco definido por Oktubre: respetando los principios de la izquierda internacional cocinada en los ’60 y sin sacar nunca los pies del plato del campo popular.

Esas canciones habían descripto para ellos el mundo de los adultos, lleno de pícaros y de psicópatas de los que había que cuidarse; en cambio, cuando hablaban de jóvenes, las canciones los pintaban siempre llenos de gracia aun cuando lidiasen con las situaciones más indignas. («Nunca pudo comer del queso / sin que la trampera la aplaste», dice el Indio en La murga de la virgencita, esa canción sobre una prostituta de 13 que se ve obligada a entregarse a los camioneros y que, habiendo sido editada en el año 2000, podría ser escrita hoy para describir la Argentina post-Macri.) Aun cuando la violencia que mamaron desde el vientre materno los ha envilecido, conservan una elegancia que reclama nuestra entera atención: pueden ser «siniestros», como el protagonista de Rato molhado, pero nunca dejan de ser a la vez «gentiles» — «Una sombra chinesca / que encandila a la muerte / y se va». ¿Acaso existe otra canción o poesía que rinda mejor homenaje a la dignidad de estxs pibxs a los que el poder tortura a diario ante nuestra impotencia?

Sin las canciones de Los Redondos y del Indio, no hay forma de entender la Argentina de los últimos cuarenta años. Son la versión sonora de nuestra Gran Novela, aquel relato que encapsula la totalidad de nuestro tiempo —desde el indio posta hasta el psicópata que heredará el futuro— mientras cuenta lo más hondo de nuestra vileza y describe el sueño al que aspiramos todavía. Más temprano que tarde, la Argentina terminará siendo gobernada por las generaciones moldeadas por su sensibilidad. Déjenme, entonces, alentar la esperanza de que los adultos que crecieron al calor de esta obra nos empujarán a salir definitivamente de estos ciclos de muerte que regurgitamos por enésima vez, alternando comedia y tragedia.

«El nuestro —dice Greil Marcus, hablando del punk cuando podría estar hablando de Los Redondos y Solari— es el mejor de los esfuerzos concebidos hasta ahora para ayudarnos a salir de una vez por todas del siglo XX». Yo sé que explicar este fenómeno es tan difícil como explicar el peronismo, pero eso no nos impide avanzar de su mano. Por eso Marcus afirma que, aunque los misterios reales suelen no tener solución, convertirlos en misterios mejores está ahora y para siempre en nuestras manos.