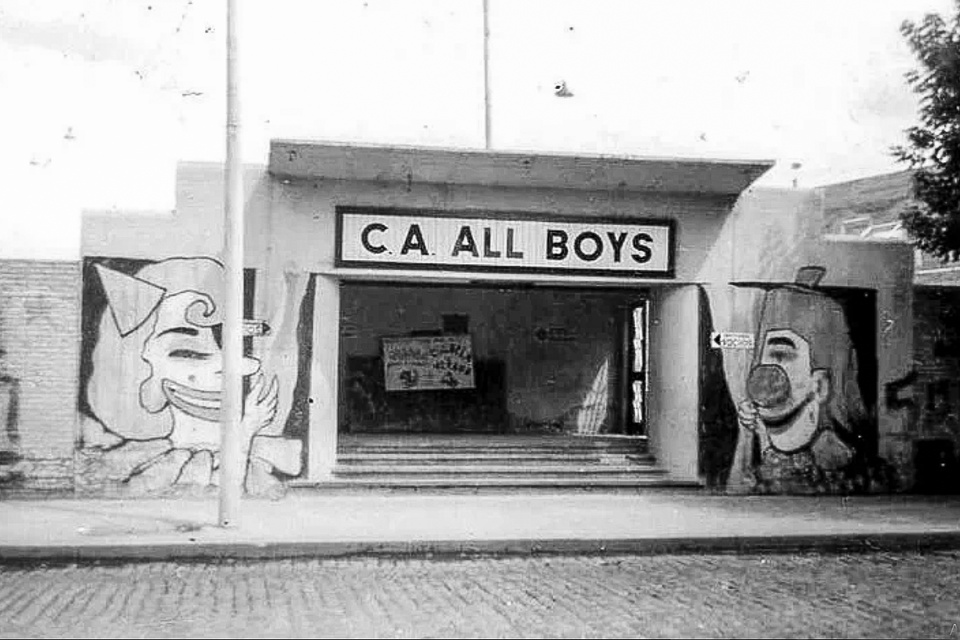

Floresta, el Fantasma y el pebete de crudo y queso

4 de septiembre de 2023 - 00:01

En un rincón muy oscuro de la confitería del club, que estaba debajo de la tribuna de cemento, se sentaba el Fantasma. Siempre solo, con un sombrero de la década del ‘30, un piloto marrón, lloviera o hiciera calor, en la boca un pucho que no se consumía nunca, y un gesto de conspirador que intimidaba.

No hay comentarios:

Publicar un comentario